第14回

2002年

演劇・映像部門

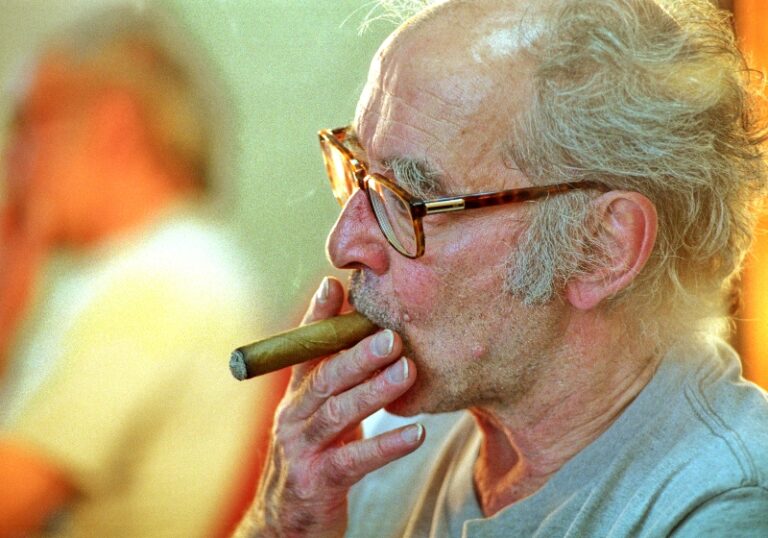

Jean-Luc Godard

ジャン=リュック・ゴダール

1959年「勝手にしやがれ」で"ヌーベルヴァーグの旗手”として躍り出て以来、世界の映画界に大きな影響を与えてきた映画監督。7,80年代には、実験的で革命的な作品制作に没頭。1983年、「カルメンという名の女」でヴェネチア映画祭グランプリ。主要作品に「女と男のいる舗道」「新ドイツ零年」「フォーエヴァー・モーツァルト」「映画史」 日本では2002年、新作「愛の世紀」や旧作の公開が相次いだ。スイス・ロール在住。授賞式で日本を訪れるのは36年ぶりになる。

略歴

ジャン=リュック・ゴダール監督は1959年、「勝手にしやがれ」で“ヌーベルヴァーグの旗手”として躍り出て以来、世界の映画界に大きな影響を与えてきた。

「勝手にしやがれ」のフランス語原題は、「息も絶え絶え」。ジャン=ポール・ベルモンド演じる青年の自由奔放な姿と、それを小型カメラで自由自在に撮影した手法の新しさとが見事に合致し、若者達の異議申し立ての時代である60年代の到来と同時に、映画の新時代の幕開けを告げる金字塔的な作品となった。

「あの題名は撮影しているうちに見つけたものです。でも、時代を先取りしているなどという考えはありませんでした。68年5月革命の10年も前に撮影したものですから」と、穏やかな表情で静かに語る。

少年時代の夢は小説を書き、パリの一流出版社、ガリマール書店から出版することだったという。70年代から80年代にかけては、映像と音響による実験的かつ革命的作品の制作に没頭した。

最近は、本拠地をスイスに移し、公私ともにパートナーである映画監督、アンヌ=マリー・ミエヴィルさんと映画の模索を続けている。“質”にこだわる姿勢と映画への熱い情熱は、今も変わらない。

「フランスはまだまだ文化の国で、映画に関しても他の国より関心があります。映画祭で上映されながら、他の国では商業的理由で映画館では上映されない作品がパリでは見ることができますから」

主要作品に「女と男のいる舗道」「新ドイツ零年」「フォーエヴァー・モーツァルト」「映画史」などがある。「作品は難解」といわれながらも、日本では今年4月に公開された「愛の世紀」をはじめ、新作や旧作の公開が相次ぎ、時ならぬ“ゴダール旋風”を巻き起こした。日本を訪れるのは、36年ぶりとなる。

略歴 年表

現在、スイス・ロールを本拠に活動

-

アルファヴィル(1965)

-

カルメンという名の女(1983)

-

こんにちは、マリア(1983)

-

右側に気をつけろ(1987)

-

ヌーベルヴァーグ(1990)

-

フォーエヴァー・モーツアルト(1996)

-

愛の世紀(2001)

-

©The Sankei Shimbun