第9回

1997年

音楽部門

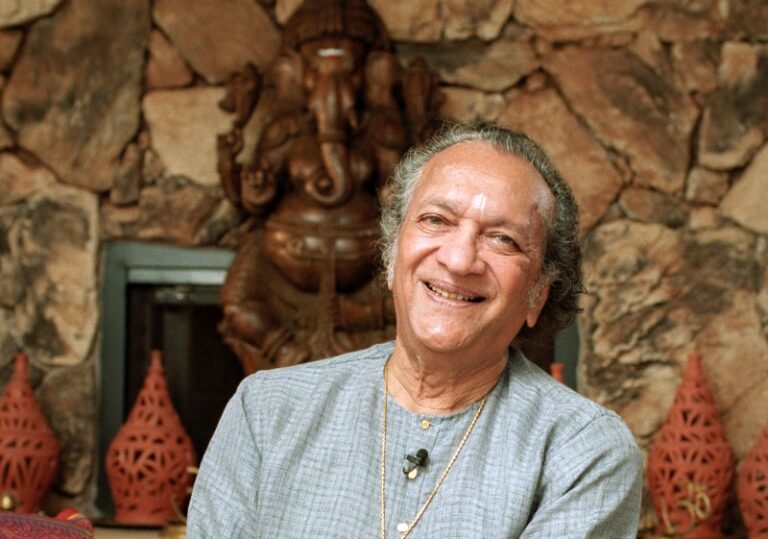

Ravi Shankar

ラヴィ・シャンカール

北インドに伝わる民族楽器シタールの演奏家、作曲家。数千年の伝統を持つインド音楽を欧米に紹介、その影響なくては今日の音楽は違った形を取っていただろうといわれる。

1920年、ヒンズー教の聖地、インドのベナレス(現ヴァラナシ)で最上層階級の学者の家に生まれる。10歳の時、パリで活躍する長兄の舞踊団に参加。欧米各地を巡業してその文化、音楽に触れる。18歳でシタールを学ぶ決意を固め、巨匠アッラウッディン・カーンのもとで約7年間、厳しい修行を積む。

44年、ボンベイに移り、コンサートなどで大成功をおさめ、49年、全インド放送の音楽監督に就任。サタジット・レイ監督の「大地のうた」三部作、リチャード・アッテンボロー監督の「ガンジー」の映画音楽も担当した。一方、欧米で精力的な演奏活動を開始。パリのユネスコ・コンサート(1958)、国連人権コンサート(1967)、ロンドン交響楽団委嘱の「シタール協奏曲第1番」(1971)、「同第2番」(1981)などを通してクラシック音楽に刺激を与えた。また、モンタレー・ポップ・フェスティバル(1967)、ウッドストック・フェスティバル(1969)、バングラデシュ難民救済コンサート(1971)などにも出演し、ロック・ファンにも支持されるようになる。

ビートルズのジョージ・ハリスン、ジャズのバド・シャンク、ジョン・コルトレーンらにも影響を与える。精力を傾けて収集、作曲にあたってきたインド聖歌集「チャント・オブ・インディア」のアルバムがハリソンのプロデュースで97年、日本でも発売された。

略歴

シタール奏者のラヴィ・シャンカールは「インド音楽は神々に近づく手段でもある」という。インド音楽の旋律はラーガと呼ばれる厳格な規則にもとづき、ターラと呼ばれるリズムを変化させ、形式を守りながら即興で演奏される。西洋音楽に慣れた耳にその宗教性や構造を即座に理解することは難しい面もある。しかし、長い持続音の上に彩られる深い響きは現代人の癒しとなる。

シャンカールは1920年、北インドのベナレスで優れた音楽家を輩出した家系に生まれた。10才のとき故国インドを離れてパリに移り、兄ウダイ・シャンカールの主宰する舞踊団に加わって舞踊から歌、数々の伝統楽器をこなした。ちなみに兄ウダイこそ欧米にインド舞踊や音楽を紹介した第一人者だった。シャンカールは兄の舞踊団とともに欧米を巡業した。15歳のとき、シタールの巨匠ウスタド・ババ・アラウディン・カーンが舞踊団に参加したことはラヴィ・シャンカールのその後の人生に大きな影響を与えた。本格的にシタールの道に入ることを決意した彼は、インドに帰り、アラウディン・カーンのもとで7年半の厳しい修行を積んだ後、25歳でシタール演奏家として活動をはじめた。

インド音楽は、演奏の技術とともに精神性を重視する。日本の伝統音楽にも似て、導師から弟子へ口伝で伝えられ、「ある体系のなかにとどまりながら、同時に自由でいるため」には長い修行が必要とされる。シャンカールも現在数百人の弟子をもつ身である。

1948年、インド放送の音楽ディレクターに任命される。また伝統楽器合奏団の責任者として映画音楽をつくるなど、伝統を重視しながらもインド古典音楽の改革に精力的に取り組んだ。彼が音楽を担当したサタジット・レイ監督の映画『大地の歌』3部作は世界的に評価された。

戦後の西欧社会では文化についての価値観がだんだんに変わって、人々はなじみのない様式の音楽を積極的に受け入れるようになった。1956年から57年にかけて、シャンカールがシタール演奏家としてヨーロッパ、カナダ、アメリカを巡演し大成功を収めたのもこうした背景からだった。著名な芸術家たちとの交流も生まれる。とくにイギリスのヴァイオリニスト、故ユーディ・メニューインとの出会いは重要な意味があった。初めてインド音楽を聴いたメニューインは衝撃を受け、後にふたりはグラミー賞を受賞した『ウエスト・ミーツ・イースト』をつくることになる。メニューインはシャンカールを、自分が知っている3人の最も優れた音楽家のひとりと呼び、「私にとってシャンカールの才能と人間愛はモーツァルトのそれとしか比較できない」と語っている。またジャズ・サックス奏者の巨匠ジョン・コルトレーンもシャンカールに教えを請いにきたひとりである。

また、1967年のモンタレー・ポップ・フェスティバル(カリフォルニア州)、1969年のウッドストック・フェスティバル(イリノイ州)、1971年のバングラデシュ難民救済コンサート(ニューヨーク)に登場し、ヒッピー世代からも圧倒的支持を得た。彼らにとってシャンカールの音楽は、物質的価値ではなく精神的な成長にもとづく人生へのアプローチを表現するものだった。

ビートルズとの出会いも大きい。ビートルズはシャンカールに出会う前に『ノルウェーの森』という曲でシタールを使用している。両者は1966年、ロンドンのパーティーで出会った。その後『ウイズイン・ウイズアウト・ユー』などインド音楽色が濃厚な作品を録音している。4人のメンバーのなかでも最も熱心だったのはジョージ・ハリスンで、シャンカールに弟子入りした。「彼は本気でインドで修行する決心をした。彼のまじめさに私も本気で教えたくなった」という。

ふたりの交流は今日まで続く。ハリスンは1997年の『チャント・オブ・インディア』などシャンカールのレコーディングのプロデューサーを務め、シャンカールを「世界音楽のゴッドファーザー」と呼んでいる。

1991年、福岡アジア文化賞を受賞。黒澤明監督の大ファンで『羅生門』、『七人の侍』は何度見ても素晴らしいと絶賛している。

ニューデリー、ロンドン、カリフォルニアに家をもち、とくに気に入っているカリフォルニアを拠点に、後継者に育てようとしている娘のアヌーシュカとともに演奏旅行を続け、世界中の人々の耳と魂にラーガの奇跡を伝え続けている。

江原和雄

略歴 年表

国連人権コンサートで演奏

グラミー賞最優秀室内楽賞(メニューインとの共演「West Meets East 1」)

著 書

主なアルバム

-

兄の舞踏団で踊るラヴィ・シャンカール(1937)

-

ウダイ・シャンカール舞踊団

-

ユーディ・メニューインと共演するシャンカール

-

自宅にてスカニア夫人、娘アヌーシュカさんと

-

自宅にて